- 何のために仏壇にご飯を供えるの?

- ご飯の供え方に決まりはあるのかな?

- 仏壇に毎日ご飯を供えるのは少し面倒くさい。

あなたは毎朝ちゃんと仏壇に『ご飯』を供えていますよね?

でも、毎日ご飯を供えるのはけっこう大変じゃないですか?

多くの人は「毎日ご飯を供えないと、仏様に申し訳ない。」と言って、炊きたてのご飯を毎朝供えています。

じつは、毎日仏壇にご飯を供えなくても問題ないですよ。

なぜなら、仏様はご飯を食べるわけではないからです。毎日お供えすべきは『お線香』なので、ご飯を供えるのは余裕があるときだけで十分。

この記事では、

- 仏壇に供える『ご飯』の意味

- 仏壇に供える『ご飯』の供え方

について書いています。

未熟僧

未熟僧今までより気楽にご飯をお供えできるようになりますので最後まで読んでみてください。

この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。

仏様に供えるご飯の名前は何ていうの?

仏様に供える『ご飯』には仏式の呼び方があります。

仏様に供える『ご飯』のことを、

- 飲食(おんじき)

- 仏飯(ぶっぱん)

- 仏供(ぶっく)

などと呼んでいます。

これは宗派や地域によって呼び方に違いがあるのですが、べつにどのように呼んでもかまいません。

呼び方を覚える必要もないですし、簡単に『仏様のご飯』と言った方が分かりやすくていいです。

とりあえず、ちゃんとした呼び方が一応はあるということを知ってもらえればOKです。

仏壇にご飯をお供えする意味

あなたが仏壇に供えている『ご飯』。

その『ご飯』の意味するところは、あなたが想像しているものとは少し違うかもしれませんよ。

仏様は『ご飯』を食べていない

あなたはきっと、ご飯を《仏様に食べてもらうため》に供えていますよね?

でも、じつは、仏様はご飯を食べていないのです。残念ながら、どんなに心を込めて供えても、仏様はご飯を召し上がることはありません。

仏様はお線香に火をつけたときに出る『香り』を食べているんです。

仏教ではこれを【香食(こうじき)】といいます。

ですから、ご飯を供えるのが大変なら、無理をしないでお線香だけを供えればそれで十分です。

また、あまり家の中をお線香の匂いで充満させたくない人は、最近とても人気の【煙と匂いの少ないお線香】を使用してみるといいですよ。

【関連記事】:お線香のあげ方やマナーを場面別に詳しく紹介。お焼香の作法も合わせて紹介

仏壇にご飯を供える意味

仏様は、『ご飯』ではなくお線香から出る『香り』を食べています。

じゃあ、なぜ『ご飯』を供えてるの?

仏壇に『ご飯』を供えるのは、ご本尊様やご先祖様に【感謝の気持ち】を伝えるためなんです。

お米は私たち日本人にとって『なくてはならない食べ物』ですよね。

だから、「いつもお守りいただいて本当にありがとうございます。おかげさまで今日もこうやってお米を食べることができます。」と、ご飯を供えることによって【仏様への感謝の気持ち】を表現しているわけです。

また、お花などと同様に、炊きたてのご飯のよい匂いをお届けするという意味もあります。

つまり、仏様にご飯を食べてもらうというよりも、私たちが豊かに暮らせている様子をご覧いただくというカンジですね。

供えるご飯は『焚き込みご飯』や『赤飯』でもOK

先日、当ブログの読者様から「仏飯には【炊き込みご飯】や【赤飯】を供えてもいいですか?」というお問い合わせをいただきました。

仏飯には【炊き込みご飯】や【赤飯】を供えても問題ないですよ。

仏飯は私たちが豊かに暮らしている姿を仏様に見ていただくためのものですから、それが【炊き込みご飯】でも【赤飯】でもかまいません。

特に【赤飯】は家族のお祝い事があるときに食べることが多いので、仏様にも一緒にお祝いしていただきましょう。

また、亡くなった家族に『パンが大好物だった』という人がいた場合はパンを供えてもいいと思いますよ。

あなたがご飯以外にもいろんな物を食べて幸せそうにしている姿を、ご本尊様やご先祖様に見せてあげてください。

仏壇へのご飯の供え方

仏様へ供える『ご飯』については、【供え方】が一応はあります。

本当は【供え方】なんてあまり気にしなくてもいいのですが、僕がいる寺の信者さんからもよく質問されるので、この機会にあなたにもお伝えします。

とりあえず先に言っておきますと、仏壇のご飯の供え方については基本的にあなたの自由でかまいません。

ご飯は毎日供えた方がいい?

まず、よく受ける質問の1つめは、

ご飯は毎日供えた方がいいんですか?

です。

これに対する返答は、『毎日じゃなくてもいい、できるときに供えれば十分。』となります。

私たちはほぼ毎日ご飯を食べているので、その感覚で「仏様にも毎日ちゃんとご飯を供えなきゃ。」と思うんですよね。

でも、先ほども言ったように仏様は『ご飯』そのものを食べていないので、仏様に食事をしてもらうのであれば、毎日供えるべきなのは【お線香】です。

ご飯を供えるのは、あくまで【感謝の気持ち】を伝える手段の1つですから、お線香以外でもよくて、例えば『合掌をする』でもかまいません。

もちろん、それも毎日である必要はなく、感謝の気持ちを伝えたいときにやればいいのです。

さらに言えば、毎日ご飯を炊いて供えるのは大変ですから、なんなら日頃は『ニセモノのご飯』でもいいと思いますよ。

最近ではとても精巧にできた『ニセモノのご飯』があります。

とりあえず日頃は『ニセモノのご飯』にしておいて、節目となる日には本物のご飯を供える、みたいなカンジでもOKです。

仏壇のご飯についてはもっと気楽に考えていいんですよ。

ご飯をお供えするタイミング

次に、よく受ける質問の2つめは、

ご飯はいつお供えすればいいんですか?

です。

これに対する返答は『いつでもいい』となります。

仏様にご飯を供えること、つまり《感謝の気持ちを伝えること》にタイミングなんて考える必要はありません。

あなたが「仏様にご飯をお供えしよう。」と思ったときがベストタイミングなんです。

「毎日お供えしなきゃ。」なんていう義務感でやるのではなく、もっと気楽に考えてください。

ご飯は、生前に故人が使っていた茶碗に盛ればいいの?

次に、よく受ける質問の3つめは、

ご飯を盛る器は、生前に故人が使っていた茶碗でいいんですか?

です。

これに対する返答は、『器は何でもよい、でも専用の仏飯器を使う方がラク』となります。

故人に供えるご飯なので、せっかくなら【故人が生前に使用していた茶碗】で供えてあげたいですよね?

ご飯を供える器は何でもかまいませんから、あなたが自由に器を選んでください。

たまに「故人は仏の世界に行ったのだから、生前に使用していた茶碗で供えるのはよくない。」と言う人もいますが、そのような意見は無視していいです。

故人に喜んでもらうために【生前使っていた茶碗】で供えるのであれば、ぜひその気持ちを大事にしてください。

ただ、仏様にご飯を供えるための『仏飯器』というのも一応はあります。

仏飯器のサイズは小さいので、少しご飯を盛るだけでいいんです。

故人が使っていた茶碗だと、仏壇に供えるためにはそれなりのスペースが必要ですが、仏飯器なら小さなスペースでもご飯を供えられるので便利ですよ。

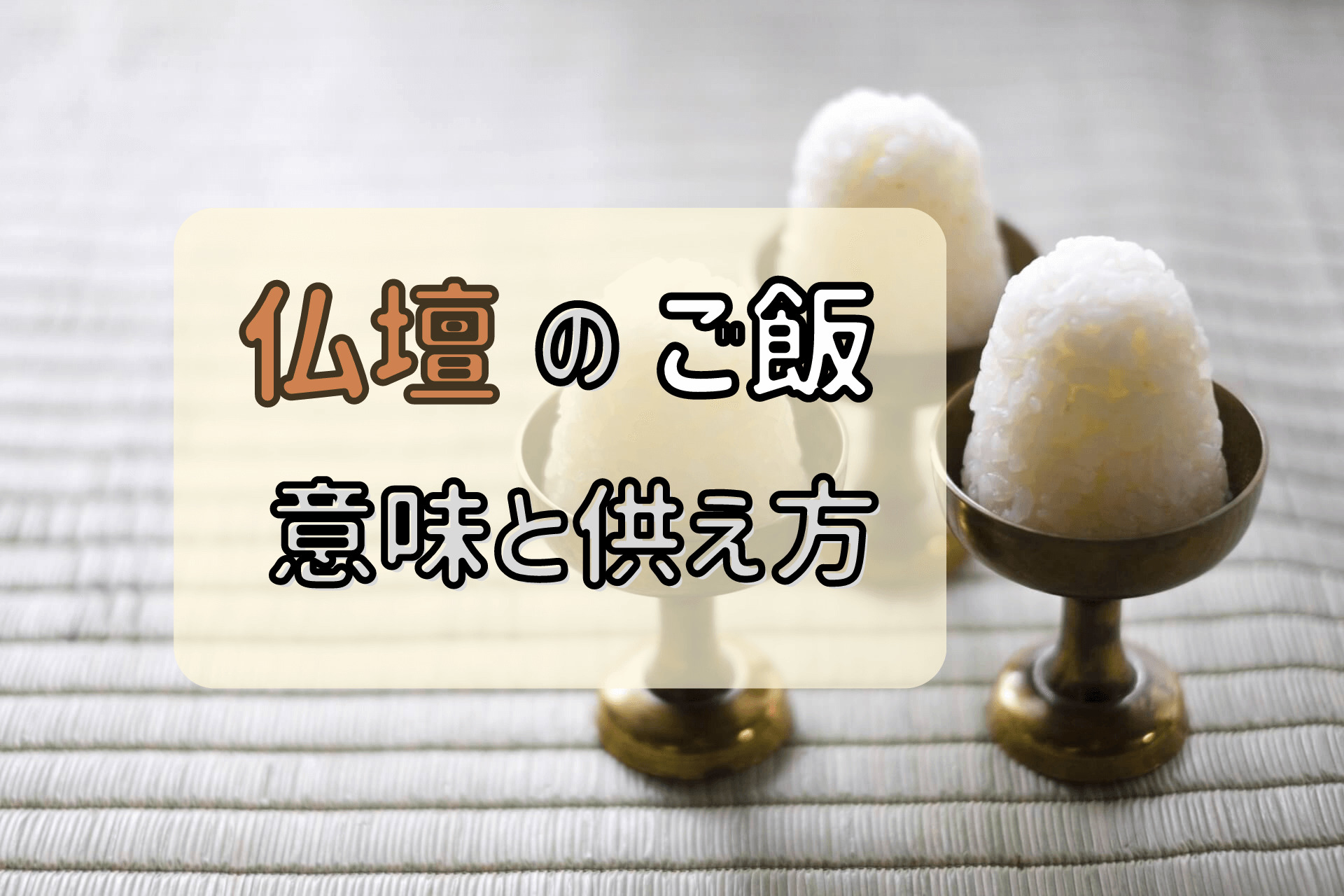

ご飯の盛り方

次に、よく受ける質問の4つめは、

ご飯はどうやって器に盛ればいいんですか?

です。

これに対する返答は、『器に乗る量を丸い形に盛ってください』です。

ご飯の盛り方は、だいたい、

- 円柱形

- 半球形

- 宝珠(ほうじゅ)形

の3パターンです。

『円柱形』とは、【丸い柱】を横に切った形ですので、断面の形は丸くなっています。

『半球形』とは、ボールを半分に切った形です。

『宝珠形』とは、半球形の先を少し尖らせたような形です。

これらの形の共通点は『丸い形』ということです。

丸い形にするのは、ご飯を『蓮(はす)』の【つぼみ】や【実】に似せているからです。

蓮は《仏様の教え》や《仏様そのもの》を象徴する花であり、仏教ではとても大事な意味を持っています。

とはいえ、少しくらい形が崩れていても仏様は文句を言いませんから、ご飯は何となく丸く盛っていればOKです。

お箸は立てた方がいいの?

次に、よく受ける質問の5つめは、

供えるご飯にはお箸を立てるんですか?

です。

これに対する返答は、『仏壇に供える【ご飯】にはお箸を立てなくていい』となります。

人が亡くなると、茶碗にご飯を山盛りにして、その上からお箸を立てて供えますが、それは『枕飯(まくらめし)』というお葬式のときの供え方です。

ですから、お葬式以後はお箸を立てて供える必要はありません。

というか、仏教発祥の地であるインドではそもそもお箸を使いません。

ご飯にお箸を立てること自体が日本独特のやり方ですし、さらに言えば、あの世におられる仏様は『ご飯』を食べていないのでお箸は不要です。

供えたご飯を下げるタイミング

続いて、よく受ける質問の6つめは、

供えたご飯はいつ下げればいいですか?

です。

これに対する返答は『いつでもいい』です。

とはいえ、何らかの目安がほしいところですよね。

1つの目安としては、仏様のご飯を朝に供えるという家が多いので、家族が朝食を食べ終わるタイミングで一緒に下げる、というのがいいでしょう。

あるいは、ご飯の湯気が出なくなったら下げる、みたいなカンジでもいいですね。

または、仕事で出てしまうなら、帰宅してから下げるのでもOKです。

仏様の世界では【食事を午前中にする】というルールがあるそうなので、午後になってから下げるのでもいいでしょう。

僕の場合は【お昼の12時】を過ぎたら下げています。

というわけで、ご飯を下げるタイミングに決まりがあるわけじゃないので、あなたの都合の良いときに下げればいいですよ。

下げたご飯はどうするの?

最後に、よく受ける質問の7つめは、

下げたご飯は捨てちゃっていいんですか?

です。

これに対する返答は、『下げたご飯は食べてあげるのが理想的』となります。

仏様はお供えをしてもらった分の【7分の1】だけを受け取ります。

そして、「お供えをどうもありがとう。私はこれだけで十分だから、あとはみんなで分けてね♪」と、残りの【7分の6】は私たちに返してくれるのです。

これを仏教では『七分獲一』といいます。

だから、供えたご飯のほとんどは私たちへのお返しなんですよね。

せっかく、私たちのために返してくれたものですから、ありがたく食べるのが理想的。

とはいえ、供えてから長い時間がたっていたら無理に食べる必要はありません。

仏壇から下げたご飯を食べない場合は、他のものと一緒に『可燃ゴミ』として処分してください。

たまに、「お庭にまいて鳥などに食べてもらうのがよい。」という人もいますが、それはヤメた方がいいですよ。

鳥はエサのある場所を学習しますから、その後もお庭に鳥が集まってきますし、そこらじゅうにフンをします。

カラスだと、時期によっては人間を攻撃をしてきますので危険です。

ですから、周辺に他の住宅がないような場所ならかまいませんが、住宅が密集しているような場所ではご飯をお庭にまくなんてことを絶対にしてはいけません。

まとめ:感謝の気持ちを表すために仏壇へご飯を供えましょう

仏壇に毎日『ご飯』を供えるのは大変ですから、無理して供える必要はありません。

仏様が食べているのはご飯ではなく、お香を燃やしたときに出る『香り』です。

仏壇に『ご飯』を供えているのは、ご本尊様やご先祖様に対して【感謝の気持ち】を表すためです。

【感謝の気持ち】を伝えるタイミングはあなた次第なので、べつに毎日でなくてもいいですし、『ご飯』の供え方も器にちゃんと乗っかる量を丸い形に盛ればOKです。

そして、下げたお供え物は家族みんなで食べてしまってください。

無理のない程度に仏壇へ『ご飯』を供えて、あなたの【感謝の気持ち】をアツアツの湯気に乗せてお伝えしてあげましょう。

※一通り仏具を揃えておきたい人はコチラの記事をご参考にどうぞ。